Des Weiteren wurde die Anwendung der Lastprofil-Erzeugung vereinfacht durch einen Fragebogen zu den Eckdaten der wesentlichen Hausgeräte und des Bewohnerverhaltens.

Des Weiteren wurde die Anwendung der Lastprofil-Erzeugung vereinfacht durch einen Fragebogen zu den Eckdaten der wesentlichen Hausgeräte und des Bewohnerverhaltens.

Die effiziente Energienutzung in Gebäuden ist ein Forschungsgebiet am Energie Campus Nürnberg, das in einer interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe der Disziplinen Werkstoffe, Gebäudetechnik und Elektrotechnik der Technischen Hochschule bearbeitet wird.

Die nachfolgenden Beschreibungen einiger Referenz-Projekte vermitteln einen Eindruck über die elektrotechnischen Themen, die im Eletrotechnik-Team schon bearbeitet worden sind. Für weitere Informationen zu den Projekten nutzen Sie die email oben oder den Kontakt-Link.

Diese Liste befindet sich noch im Aufbau.

Im Rahmen dieses Projekts wurden Einsparmaßnahmen in der Industrie im Zusammenhang

mit der Beleuchtung formuliert und umgesetzt. Dabei fällt das Hauptaugenmerk auf die

Beleuchtung in der Fertigungshalle. Diese bietet aufgrund ihrer Größe und Ausnutzungsdauer

eine gute Grundlage für Investitions- und Einsparmaßnahmen. Für die Umsetzung

einer Einsparmaßnahme wurde ein neues Beleuchtungskonzept nach der geltenden

Arbeitsstättenrichtlinie und Normen mit aktuellen LED Leuchtmitteln geplant. Das Beleuchtungskonzept ist speziell

auf den Fertigungsstandort zugeschnitten und beinhaltet die Umstellung von Entladungslampen

auf Leuchten die mit LEDs bestückt sind. Für die Beleuchtung wurde mit

Hilfe eines Morphologischen Kastens der Umfang und die wichtigsten Parameter einer

Steuerung definiert. Durch die bedarfsgerechte Steuerung kann weitere Energie eingespart werden. Zum

Schluss wurde durch eine Investitionsrechnung mit dynamischen und statischen Methoden

die Amortisationszeit und die ökonomische Vertretbarkeit untersucht. Zusätzlich

wurde die Unsicherheit dieser Investition durch Verwendung des Korrekturverfahrens

eruiert. Die Beleuchtungsleistung wird von bisher

11,7 W/m2 auf 4,1 W/m2 reduziert bei verbesserter Ausleuchtung. Dies spart bei einem Energiepreis von 0,16 €/kWh

46.600 € pro Jahr und führt auf eine Amortisationszeit von 2,3 Jahren.

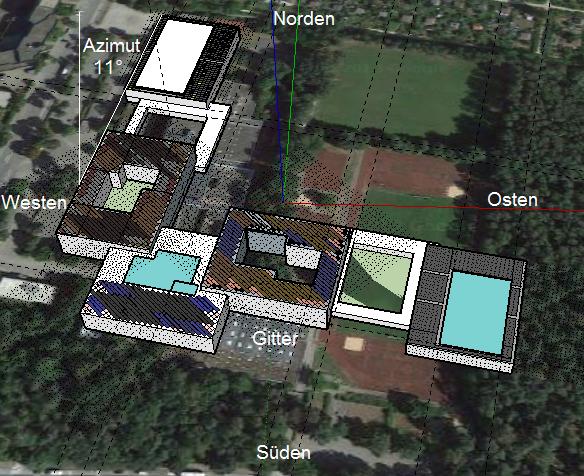

Mit diesem Projekt wurde das Energiekonzept eines Neubauprojekts für ein Schulzentrum genauer untersucht. Es wurden zwei Auslegungs-Konzepte mit verschiedenen Zielfunktionen vorgestellt und miteinander verglichen:

Energetische optimale Auslegung

Hier wurde auf einen hohen Direktverbrauch der PV-Energie Wert gelegt. Dazu wurden Himmelsausrichtung, Neigungs-winkel und Reihenabstand der Module genauer betrachtet und optimal auf den Verbrauch der Schule abgestimmt.

Klimaneutrale Auslegung

Mit der klimaneutralen Auslegung wurde eine Modulanordnung gefunden, mit der die PV-Anlage im Jahresmittel mehr Photovoltaik-Energie erzeugt, als das Schulzentrum verbraucht.

Jedes Konzept hat seine Vor- und Nachteile. Im Fall der energetisch optimalen Auslegung überzeugt der hohe Direktverbrauch von bis zu 59 % und Kosten von 829 €/kWp bzw. 4,49 ct/kWh. Die Klimaneutralität des Schulzentrums ist hingegen nur in der klimaneutralen Auslegung gewährleistet. Durch die hohe regenerative Energieerzeugung der PV-Anlage hat der Verbrauch des Schulzentrums bilanziell über ein Jahr keinen Einfluss auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre.

Ladezustand der Batterie über ein Schuljahr als Carpet-Plot: schwarz=leer, gelb=voll

Ladezustand der Batterie über ein Schuljahr als Carpet-Plot: schwarz=leer, gelb=voll

Die Simulation der projektierten Anlagen offenbart, dass die Batterie nicht nur wegen des geringen PV Ertrags während der Wintermonate, sondern auch während der Sommermonate wegen des geringen Stromverbrauchs in den Pfingst- und Sommerferien nur eingeschränkt nutzbar ist. Das Bestimmen der wirtschaftlich sinnvollen Größe der Batterie des Schulzentrums stellt somit eine besondere Herausforderung dar.

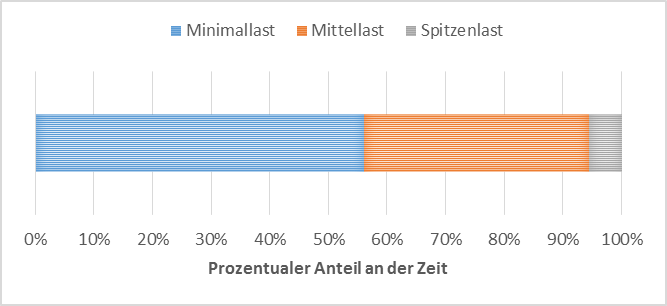

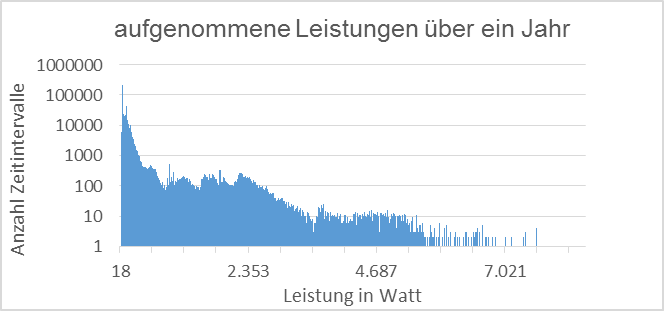

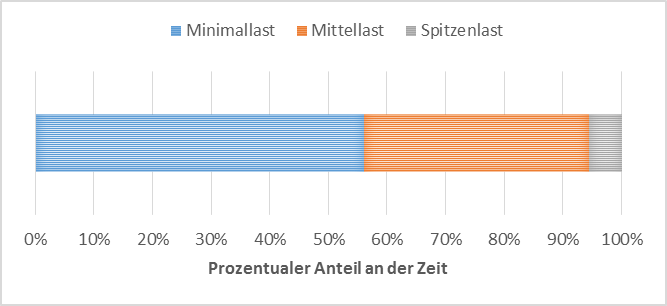

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Vorgehensweise zur Simulation des Lastprofiles eines Haushaltes vorgestellt mit dem Ziel den künftigen Energieverbrauch und die aufgenommene Leistung korrekt zu prognostizieren. Außerdem wurde die Verteilung der Verbrauchswerten dargestellt durch die statistische Auswertung der Simulationsergebnisse (Abbildung 1). Die Simulation wurde validiert durch Messergebnisse für einen typischen, genau bekannten Hauhalt, für den Smart Meter Daten für mehrere Jahre vorliegen (Abbildung 2).

Abb.2: Last des Hauhalts über ein Jahr, eingeteilt in 14 Leistungsklassen und 3 Leistungsgruppen

Des Weiteren wurde die Anwendung der Lastprofil-Erzeugung vereinfacht durch einen Fragebogen zu den Eckdaten der wesentlichen Hausgeräte und des Bewohnerverhaltens.

Des Weiteren wurde die Anwendung der Lastprofil-Erzeugung vereinfacht durch einen Fragebogen zu den Eckdaten der wesentlichen Hausgeräte und des Bewohnerverhaltens.

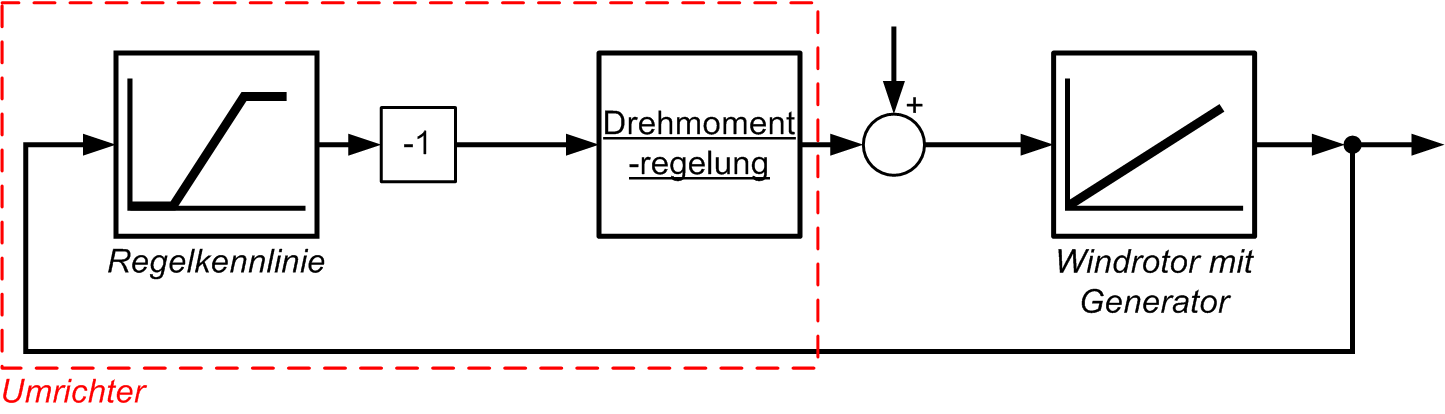

Im Rahmen der Entwicklung neuer Technologien am Energie Campus Nürnberg für ein ganzheitliches Energiesystem, wurde ein DC-Microgrid auf einem Industriegelände in Nürnberg realisiert. Einer der dabei verwendeten Komponenten ist eine 10 kW Darrieus Windkraftanlage nach dem H-Rotor-Prinzip.

Abb.2: Use-Case-Diagramm und Strukturbild zur Betriebsführung

Abb.2: Use-Case-Diagramm und Strukturbild zur Betriebsführung

Ziel dieser Arbeit war die elektrische Inbetriebnahme der mechanisch montierten Anlage und die Sammlung erster Betriebserfahrung. Hierfür wurde ein geberloses Konzept für die Regelung (Abbildung 1) und für die Betriebsführung (Abbildung 2) des Windrads hergeleitet. Diese wurden im Frequenzumrichter mit Hilfe von Zustandssteuerungen implementiert. Während des Pilotbetriebs wurden die Betriebsdaten detailliert erfasst und ausgewertet. Abschließend wurden die daraus gewonnen Erkenntnisse ausgewertet und die Regelung angepasst für die Optimierung des elektrischen Ertrags.

Abb.1: Genereller Aufbau eines DC-Microgrids

Abb.1: Genereller Aufbau eines DC-Microgrids

Gegenstand dieser Projektarbeit ist eine Recherche zum Stand der Technik über das Thema DC-Microgrids. Einleitend ist der Weg der technischen Entwicklung von der Gleichstrom- zur Wechselstromtechnik und wieder zurück zur Gleichstromtechnik aufgezeigt. Außerdem sind die theoretischen Grundlagen von einem DC-Microgrid sowie sein wesentlichen Komponenten beschrieben einschließlich Energieerzeugern und Energiespeichersystemen (Abbildung 1).

Die Literaturrecherche ergab mehr als 40 technische Veröffentlichungen die in der Arbeit zusammengefasst sind. Diese umfassen die Beschreibung sowohl realisierten Projekten als auch mehrere Regelungsansätzen. Dabei ist insbesondere auf die Regelung des Spannungsbusses eingegangen. Ein weiterer Schwerpunkt der gefundenen Literatur sind Modellierungs- und Simulationsmethoden für die Bestandteile eines DC-Microgrids.