Klein-Windanlagen

Wind-Messtechnik

Foto: Wind-Messmast auf einem Gebäudedach neben einer Darrieus-Savonius Klein-Windanlage

Die am beabsichtigten Standort herrschenden Windverhältnisse definieren den maximal möglichen Energieertrag. Die lokale Luftströmung wird durch Hindernisse in der Umgebung je nach Windrichtung teilweise abgeschirmt oder sogar verstärkt, zudem ist die tatsächliche Luftströmung nicht ideal laminar, sondern enthält erhebliche turbulente Anteile. Für eine einigermaßen gesicherte Prognose des Ertrags ist am für die zuküntige Anlage geplanten Ort eine Messung über einen größeren Zeitraum nötig. Dabei ist gerade auch der turbulente Anteil der Luftströmung zu erfassen, da dieser zusammen mit der Dynamik der zukünftigen Klein-Windanlage den Ertrag weitgehend bestimmt.

Mit einem in der Höhe variablen Messmast (max. 12m) wird die Windstärke in bis zu 3 Höhen, die Windrichtung und die Temperatur erfasst und in batteriebetriebenen Datenloggern aufgezeichnet. Abtastrate und Aufzeichnungsdauer sind je nach Messaufgabe wählbar. Für Klein-Windanlagen sind 1-min Mittelwerte angemessen, sofern auch die Turbulenzintensität mit erfasst wird.

Betrieb der 10 kW Klein-Windanlage der Technischen Hochschule

Foto: Wartung der 10 kW Klein-Windanlage auf 14m Höhe

Die Technische Hochschule Nürnberg hat in 2013 auf dem Gelände des Kooperationspartners Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) GmbH eine Klein-Windkraftanlage errichtet und in einigen studentischen Arbeiten in Betrieb gesetzt. Während der Betriebsphasen der verschiedenen Optimierungsstufen wurden verschiedene interessierende Daten in unterschiedlichen zeitlichen Auflösungen aufgezeichnet. Inzwischen liegt ein umfangreiches Archiv an Betriebsdaten vor, das bislang erst teilweise ausgewertet ist.

Schwingungen und kritische Drehzahlen bei Darrieus Vertikalrotoren

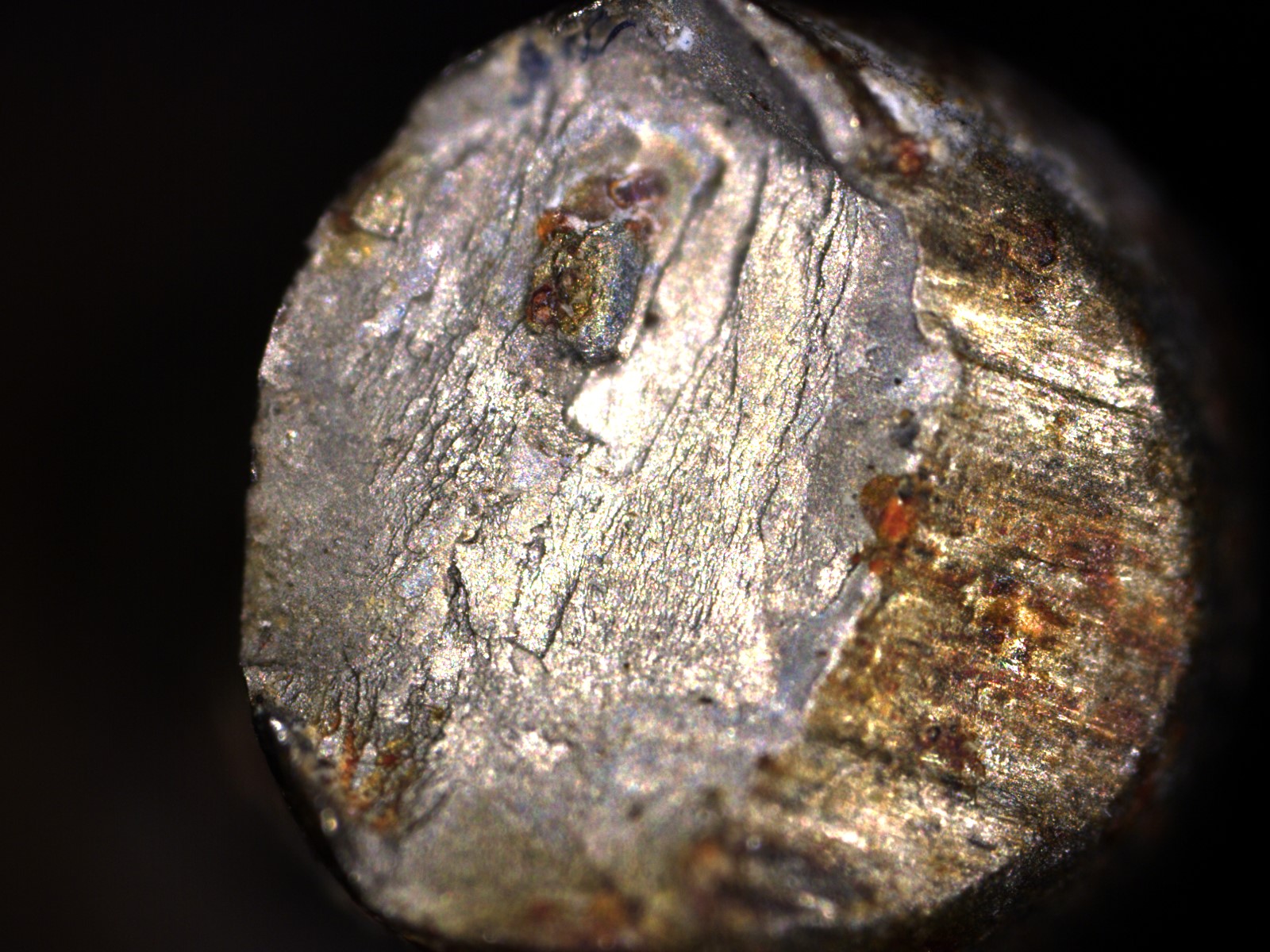

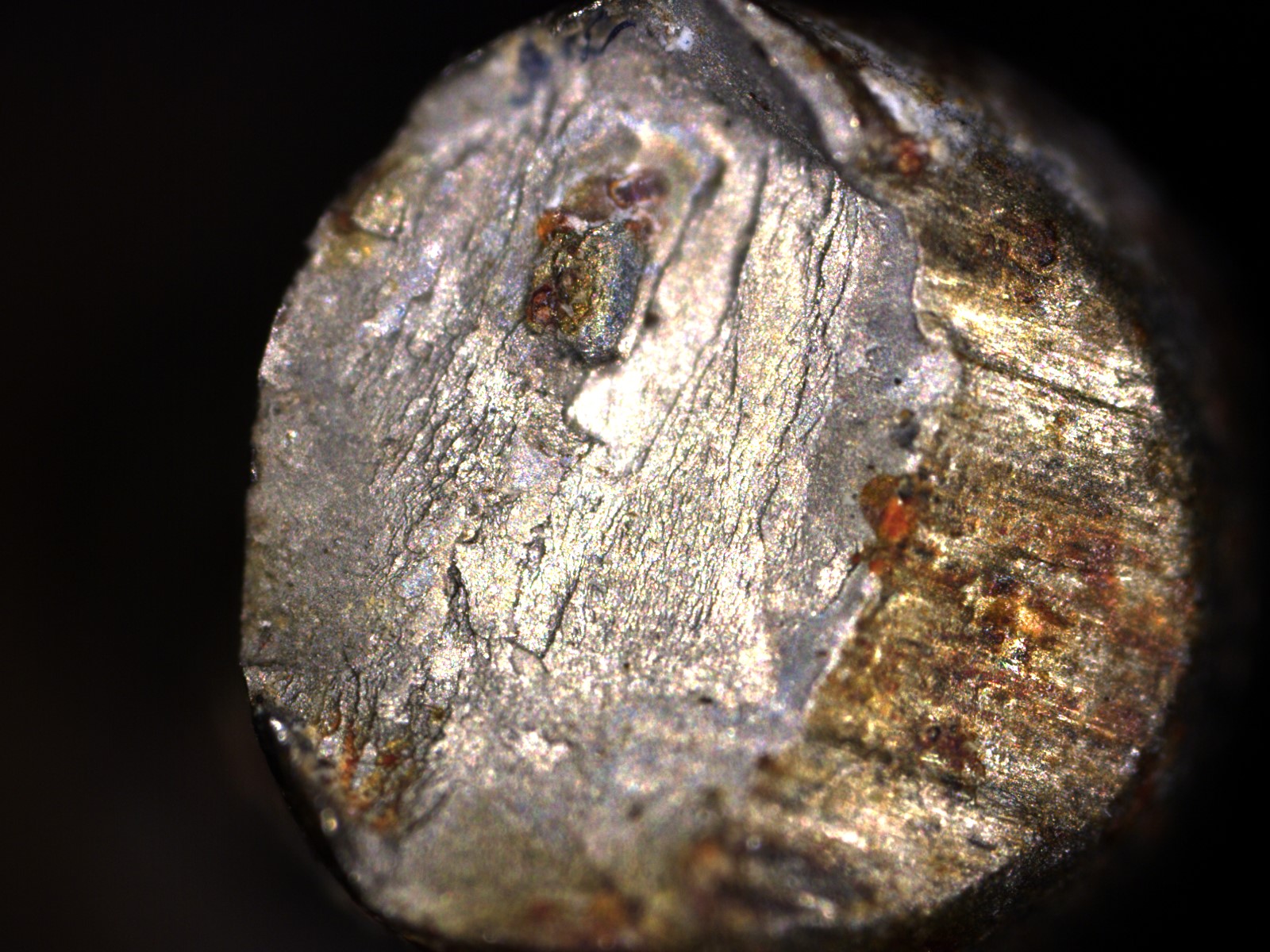

Foto: Bruchfläche einer Flügelbefestigung

Foto: Bruchfläche einer Flügelbefestigung

links: wachsender Anriss des Schafts in vielen Schritten durch Materialermüdung,

rechts: Abscheren als Gewaltbruch bei 90% Nenndrehzahl

Bereits während der ersten Betriebszeit im Frühjahr 2015 wurde beobachtet, dass der Vertikalrotor bei einer bestimmten Drehzahl von rund 55-60 U/min am Generator eine erste kritische Eigenschwingung anregt. Bei Resonanz bewegt sich der Generator mit ca. 2,7 Hz um bis zu 20 mm seitwärts in zwei Koordinaten, was auch mit mechanisch fragwürdiger Geräuschentwicklung verbunden ist und das Fundament bis an die Auslegungsgrenze belastet.

Durch Lasermessung dieser Schwingung und Videoaufnahmen, aber auch durch Eigenfrequnzberechnung mit Finiten Elementen konnte die Ursache dieser Resonanz und deren Fequenz bestimmt werden. Der Vertikalrotor übt auf den Generator an der Mastspitze eine in Betrag und Richtung zeitlich veränderliche Querkraft und ein pulsierendes Drehmoment aus. Die Grundfrequenz dieser Kräfte und Momente ergibt sich als "Drehzahl mal Anzahl der Flügel" des Rotors. Trifft die mit der Rotordrehzahl variable anregende Frequenz gerade die Eigenfrequenz des nur schwach gedämpften Masts, so tritt diese unerwünschte Resonanz mit den beobachteten überhöhten Amplituden auf. Als Abhilfe wird dieser Drehzahlbereich der Mastresonanz im Betrieb so schnell als möglich durchfahren, d.h. der Rotor wird bei zunehmenden Wind kurz von der Synchronmaschine zusätzlich motorisch angetrieben. Nach Überschreiten der kritischen Drehzahl wird wieder in den normalen generatorischen Betrieb gewechselt.

eine höhere Eigenform der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors berechnet mit Finiten Elementen

eine höhere Eigenform der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors berechnet mit Finiten Elementen

Auch nachdem die erste kritische Resonanzdrehzahl mit Hilfe zusätzlicher Momente der Synchronmaschine so schnell durchlaufen wird, dass keine Resonanzüberhöhung mehr auftritt, wurden weitere Schäden durch Materialermüdung im Rotor beobachtet. Deshalb wurde die Untersuchung mit Finiten Elementen auch auf höhere Eigenwerte und Eigenformen im Rotor ausgeweitet. Dabei zeigten sich in der FEM-Eigenwertbestimmung eine ganze Reihe weiterer Eigenfrequenzen, die durch die im normalen Betrieb auftretenden pulsierenden Kräfte und Momente des Darrieus-Rotors zur Resonanz je nach Wind und Drehzahl angeregt werden können.

messtechnisch ermitteltes Resonanzspektrum der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors

messtechnisch ermitteltes Resonanzspektrum der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors

Die numerische Genauigkeit von Finiten Elementen bei der Bestimmung höherer Eigenwerte technischer Geräte ist begrenzt. Daher wurden bei einer Wartung ein kleiner Beschleunigungsaufnehmer am Rotor befestigt und der Rotor mechanisch zu Eigenschwingungen angeregt. Das gemessenen Resonanzspektrum zeigt eine Reihe signifikanter Eigenfrequenzen im Rotor.

Die im Betrieb bis zur Nenndrehzahl auftretenden pulsierenden Kräfte und Momente des Rotors haben eine Grundfrequenz im Bereich von 2 bis 6 Hz, und wegen ihres asymetrischen Verlaufs ist auch die erste Oberschwingung im Bereich von 4 bis 12 Hz noch zu beachten. Bei einer mit der Windstärke variablen Drehzahl sind die pulsierenden Kräfte und Momente das Darrieus-Rotors zeitweilig in Resonanz mit einer der vier gemessenen Rotoreigenfrequenzen, was zu den beobachteten Schäden geführt hat.

Die Abhilfe ist naheliegend: Aus dem gemessenen Resonanzspektrum ergeben sich eine Reihe verbotener Drehzahlen, um die herum noch verbotene Toleranzbereiche von +/-3% gelegt werden. Übrig bleiben dann für den schadensfreien Betrieb nur noch wenige erlaubte Drehzahlen. Statt des kontinuierlichen Drehzahlbereichs für den 10 kW Rotor von 30 bis 125 U/min sind nun nur noch die resonanzfreien diskreten Drehzahlen 30, 47, 68, 80, 111 U/min erlaubt, zwischen diesen erlaubten Drehzahlen wird je nach Wind mit motorischer Hilfe möglichst zügig gewechselt.

(c) 2018 Prof. Kießling, TH Nürnberg

eine höhere Eigenform der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors berechnet mit Finiten Elementen

eine höhere Eigenform der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors berechnet mit Finiten Elementen

Foto: Bruchfläche einer Flügelbefestigung

Foto: Bruchfläche einer Flügelbefestigung messtechnisch ermitteltes Resonanzspektrum der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors

messtechnisch ermitteltes Resonanzspektrum der Rotor-Eigenschwingungen des Darrieus Vertikalrotors