Am Energie Campus Nürnberg wird aktiv daran geforscht, wie und mit welchen Mitteln man an der allgemeinen Energiewende und deren Umsetzung teilnehmen kann. Ein am EnCN interdisziplinär bearbeiteter Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der Gestaltung von Gebäudefassaden. Die bisher meist noch ungenutzten Wandflächen von Gebäuden sollen durch den Einsatz von Fassadenelementen mit integrierter Photovoltaiktechnik zu elektrischen Erzeugern aufgewertet werden. Zur Entlastung und Vereinfachung der Stromverteilung im Gebäude soll die dabei generierte Energie am besten direkt für die Versorgung der hinter der Außenwand gelegenen Räumlichkeiten dienen. Besonders innovativ und neuartig ist dabei der Einsatz von organischer Photovoltaik (OPV), bei der Module wie mit einem Tintendrucker in variabler Form und Größe hergestellt werden können.

Für erste Anwendungstest von OPV zur Energiegewinnung wurde am EnCN ein Versuchsstand konzipiert, mit dem eine elektrisch aktive Fassade simuliert werden soll. Dazu wurden vom Zentrum für angewandte Energieforschung Bayern (ZAE Bayern) organische Photovoltaikmodule bereitgestellt.

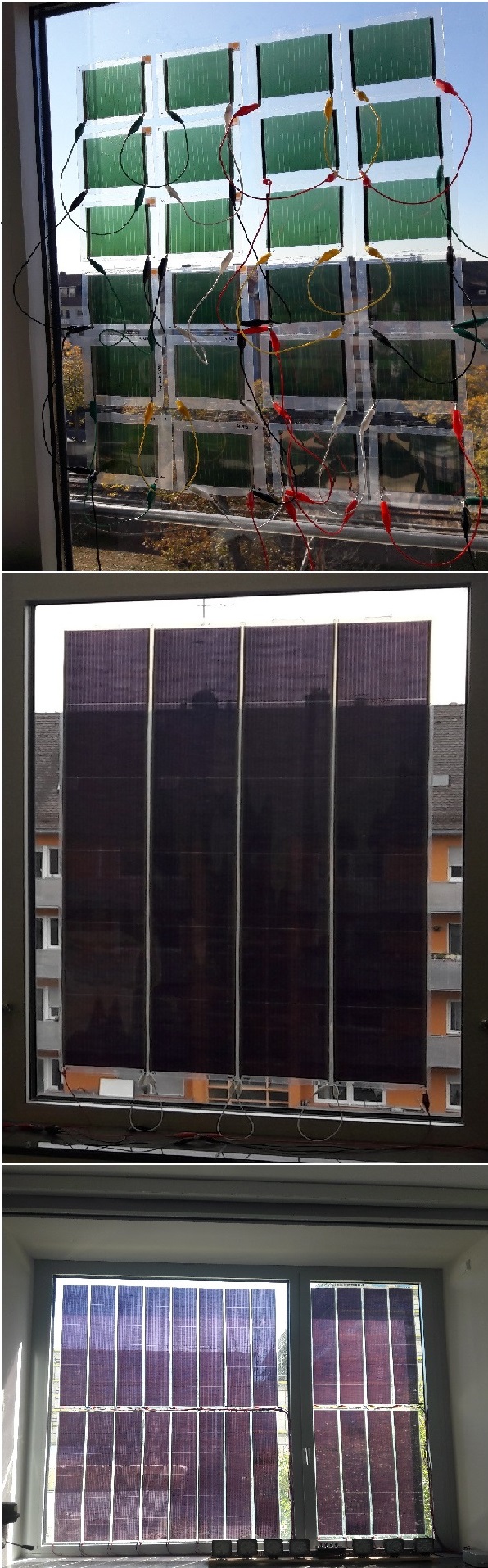

Bild links: Die bislang betriebenen drei Ausbaustufen des OPV Generators

Bild links: Die bislang betriebenen drei Ausbaustufen des OPV Generators

Der Versuchsaufbau stellt im Grunde ein geschlossenes Gleichstrominselnetz dar, bestehend aus einem 24 V Akkumulator zur Energiespeicherung, einem Solarladeregler mit MPP-Tracking Funktion und einem in verschiedenen Stufen zuschaltbaren Verbraucher. Als Energiequelle dienen die vom ZAE Bayern hergestellten OPV Module, die in diesem Versuchsaufbau direkt an die Fensterscheibe geklebt werden. Gestartet wurde der Versuch mit einer Vielzahl an kleinformatigen OPV Module (Maße ca. 10 x 10cm). Jedoch erwies sich der Aufwand für die Handhabung und die Verschaltung dieser kleinen Module als relativ hoch und unpraktikabel, sodass vom ZAE für den nächsten Ausbauschritt des Versuches vier größere OPV Module (Maße ca. 100 x 15 cm) hergestellt wurden, mit denen bereits die Fläche eines ganzen Fensterflügels belegt werden konnte. Diese OPV-Module in länglicher Streifenform bestehen aus sechs parallel verschalteten Blöcken mit jeweils 20 in Reihe liegenden Einzelzellen. Nach einer weiteren Leistungssteigerung wird der Versuch nun mit 24 OPV-Modulstreifen betrieben, die dabei eine Fensterfläche von ca. 4 m² belegen. Da am EnCN für das angewachsene Experiment keine geeignete Fensterfront vorhanden ist, wurde der gesamte Aufbau in das Maschinenlabor der Technischen Hochschule Nürnberg verlegt und ist dort in seiner jetzigen Form seit August 2019 in Betrieb.

Bei dem im Versuch verwendeten PV-Umrichter handelt es sich um ein handelsübliches Gerät aus dem Camping und Caravan Bereich. Bei der Auswahl der einzelnen Komponenten wurde aus Kostengründen und hinsichtlich einer eventuell großtechnischen Umsetzung darauf geachtet handelsübliche und leicht verfügbare Hardware einzusetzen. Der Laderegler ist ein DC-DC Steller, der den mit der Sonneneinstrahlung schwankenden Spannungswert der Photovoltaik auf das Spannungsniveau des Akkus anpasst. Die im Laderegler integrierte MPP-Tracking-Funktion gewährleistet dabei, dass der Photovoltaikgenerator dabei immer in seinem optimalen Arbeitspunkt (Maximum Power Point) betrieben wird und somit möglichst die beste Leistung erbringt. Der eingesetzte Laderegler besitzt auch ein internes Messsystem das mittels Datenkabel ausgelesen und am PC dargestellt werden kann. Im Laufe des Versuches hat sich jedoch gezeigt, dass dieses System für eine wissenschaftliche Betrachtung und Auswertung der Messwerte zu unzuverlässig und zu ungenau ist und daher nicht für quantitative Auswertungen nutzbar ist.

Als Speicher für die von den OPV gelieferten Energie werden zwei gekoppelte 12V Lead Crystal Batterien eingesetzt. Diese werden bei Sonnenschein vom Laderegler aufgeladen. Zur Entladung und zum Verbrauch der erzeugten Energie dienen eine Lampenkaskade mit sieben einzeln zuschaltbaren LED-Scheinwerfern und ein Raumlüftungsgerät. Diese beiden Lasten dienen im Experiment zur Simulation der auch in einem echten Wohnraum oder Büroraum vorhandenen elektrischen Verbraucher.

Während zu Beginn des Versuches die serielle und parallele Verschaltung der kleineren OPV Einzelmodule noch direkt an der Fensterscheibe mit Laborleitungen umgesetzt wurde, wird für den Anschluss der größeren und leistungsstärkeren Module eine extra entworfene Verschaltungsplatine eingesetzt. Auf dieser können die Module in verschiedenen Konstellationen parallel und seriell verbunden werden, ohne dass die Module selbst oder ihre Anschlussleitungen umgelegt werden müssen. Auf dieser Platine sind auch Bypassdioden integriert, die bei Verschattung einzelner Module die Leistungsfähigkeit der OPV-Strings erhalten sollen. Ebenso wurde auf dieser Platine auch Elemente zum Schutz der Strings vor gefährlichen Rückströmen und Überlast integriert.

Foto rechts oben : Aufbauplatte mit Eingangsklemmleiste, Laderegler, Hallsenosren, Arduino und Raspberry Pi; rechts unten: Verschaltungsplatine für OPV-Modulstreifen mit Bypassdioden und Stringdioden

Foto rechts oben : Aufbauplatte mit Eingangsklemmleiste, Laderegler, Hallsenosren, Arduino und Raspberry Pi; rechts unten: Verschaltungsplatine für OPV-Modulstreifen mit Bypassdioden und Stringdioden

In der ersten Betriebsphase von August 2019 bis Dezember 2019 waren die 24 OPV Module in 6 parallele Strings mit je 4 Streifen in Serie verschaltet. Während in den sonnigen Herbstmonaten noch ohne Probleme die zum Start der MPP-Funktion des Ladereglers erforderliche Betriebsspannung (UBatt+5V) vom PV-Generator erreicht wurde, konnte man in den Wintermonate feststellen, dass aufgrund der jahreszeitlich bedingten geringeren Sonneneinstrahlung dieser Schwellwert an vielen Tagen oft erst spät bzw. gar nicht erreicht wurde.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken und zu gewährleisten, dass der Laderegler auch an Tagen mit schwächerer Sonneneinstrahlung seinen MPP-Tracking Algorithmus aktiviert, wurde die Verschaltung der OPV Module im Januar 2020 dahingehend verändert, dass nun 4 Strings mit je 6 OPV-Streifen in Serie den Laderegler speisen. Aufgrund des nun grundsätzlich höheren Niveaus der Leerlaufspannung wird die Betriebsspannung des Ladereglers auch an Wintertagen häufiger und für längere Zeitdauern erreicht.

Eine weitere Optimierung am PV Generator erfolgte Anfang April 2020. Hierbei wurde die Stringzusammensetzung nach Aspekten der lokal auftretenden Verschattung abgeändert. Während die Module zuvor nur nach aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts zusammengeschaltet waren, wurden sie nun nach den sich aus der Fensterlaibung und dem Fenstersturz ergebenden Hauptschattenkanten gegliedert.

Wie sich die einzelnen Verschaltungsoptimierungen auf die Leistungsfähigkeit des PV-Generator und den Energieertrag auswirken, wird man anhand der Auswertung der Messdaten feststellen.

Für eine kontinuierliche und dauerhafte Aufzeichnung der Strom- und Spannunswerte auf Erzeuger- und Verbraucherseite des Experiments wurde am Versuchsstand ein eigenes Messsystem aufgebaut. Ein Arduino Mikrocontroller übernimmt dabei die Funktionen der Messwertaufnahme. Die einzelnen Spannungswerte werden über eine Spannungsteilerschaltung direkt mit den Analogeingängen des Arduino erfasst. Zur Strommessung wurde jeder Strompfad mit einem Strommessmodul auf Basis eines Hallsensors ausgestattet.

Zur Erfassung der Einstrahlungsstärke des lokal an der Versuchsfläche eintreffenden Sonnenlichts wurde die Messtechnik auch um ein Pyranometer erweitert. Dies ist in vertikaler Ausrichtung und somit parallel zur OPV-Fläche, außen vor dem Fenster im Freien angebracht. Mit den vom Pyranometer aufgezeichneten Einstrahlungswerten kann man den elektrischen Energieertrag des Versuchstandes und somit den Wirkungsgrad der Anlage ermitteln.

Während man in der Konzeptphase des Versuches davon ausging, dass für eine Aufnahme der Messwerte eine Abtastung im 5 Sekunden Intervall ausreichend ist, hat sich nun während der ersten Betriebsphase herausgestellt, dass sich aufgrund schneller Änderungen bei der Sonneneinstrahlung und dem Regelverhalten des MPP-Trackers die vorhandenen Gleichgrößen doch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit verändern. Daher wird das Messtechnikkonzept des Versuches aktuell noch einmal überarbeitet. Mit einer erhöhten Abtastrate soll es zukünftig auch schwingungsbehaftete Messgrößen korrekt erfassen können.

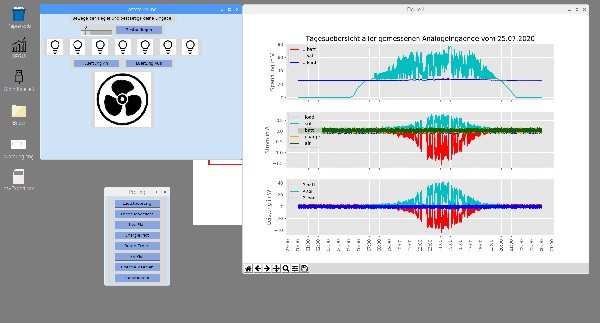

Bild links: Grafische Benutzeroberfläche zur Steuerung des Versuchsstandes und grafischen Darstellung der Messwerte

Bild links: Grafische Benutzeroberfläche zur Steuerung des Versuchsstandes und grafischen Darstellung der Messwerte

Die Verarbeitung und optische Visualisierung der aufgezeichneten Messdaten erfolgt mittels eines Raspberry-Pi Einplatinencomputers. Im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit wurde eine grafische Benutzeroberläche entwickelt, mit der man verschiedene Datenauswertungen aufrufen und ausführen kann. Da der Versuchsstand nun in einiger Entfernung vom EnCN in den Laborräumen der TH Nürnberg untergebracht ist, wurde auf dem Raspberry auch eine Möglichkeit für den Fernzugriff und die Fernsteuerung des Versuches geschafffen. Über eine Remote Internetverbindung ist es möglich auch aus der Ferne den aktuellen Betriebsstatus des Experiments abzufragen und auf die Messdaten zuzugreifen. Ebenso können über diese Verbindung auch die elektrischen Lasten im Versuchsstand zu- und abgeschaltet werden.

Die mit diesem Versuchstand gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse im Betrieb von organischen Photovoltaikelementen, sowie die Anforderungen an die Messwerterfassung und das damit verbundene Verarbeitungssystem werden im Rahmen der interdisziplinären Struktur des Energiecampus Nürnberg auch in andere Forschungsprojekte Eingang finden. Besonders ist hier das vom BMWi geförderte Forschungsprojekt Fassade³ zu nennen, bei dem auch OPV-Komponenten in einer modular aufgebauten Systemfassade zum Einsatz kommen.

(c) 2020 Prof. Kießling, TH Nürnberg