Sammeln

von Pflanzen

Wer den Kamerabesitzern und

Blättchenabzupfern mit Verachtung jegliche reine Genußfähigkeit

abspricht, gehört zu einer Welt, die mit diesem Kapitel nichts

anfangen können wird. Es gibt aber Menschen mit einem mehr oder

weniger ausgeprägten Sammeltrieb, und daran ist nichts

Verwerfliches. Ihnen gelten die folgenden Zeilen.

Die

virtuelle Sammlung

Nicht jedem sind Ausdauer, Platz und

Zeit vergönnt, ein ganzes Herbarium anzulegen. Manchen ist auch

(zu Recht) der Gedanke zuwider, die letzte Orchidee zu pflücken,

um sie dann als plattgedrückte und ausbleichende Trophäe

vor Staubläusen und Museumskäfern schützen zu müssen.

Ein paar Anregungen, wie der Sammeltrieb anders gestillt werden

kann:

|

Die platonische Sammlung

Die platonische Sammlung

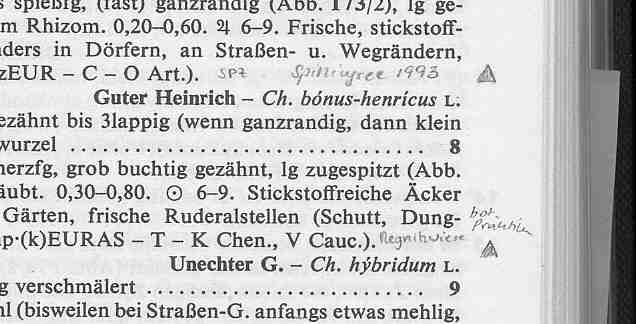

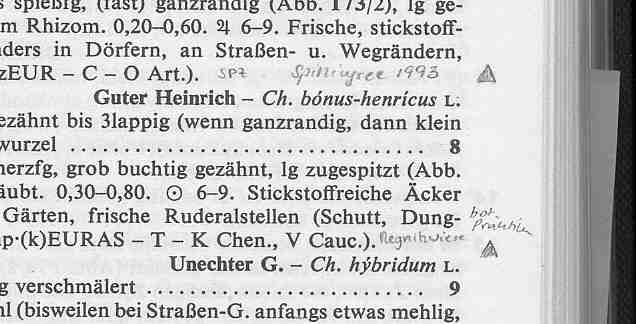

Wer ein Bestimmungsbuch (in diesem Fall am besten einen

wissenschaftlichen Schlüssel) verwendet, kann durch kreative

Markierungen am Rand hervorheben, was er bereits irgendwo in

freier Wildbahn gesehen hat. Angaben über Fundort und -datum

erhöhen den Wert der „Sammlung“. Die Methode tut

der Natur nicht weh und nimmt - vom Buch abgesehen - keinen Platz

weg. Der wahre Sammler kann ergänzend Listen führen und

Statistiken über die Familienzugehörigkeit o.ä.

führen ...

|

|

Die Bildersammlung

Die Bildersammlung

Dias, Papierbilder oder auch

Bilddateien lassen sich gut sammeln. Bei der Wahl des Ablagesystems

ist darauf zu achten, daß die Sammlung noch bei großem

Umfang übersichtlich bleibt und ohne Probleme systematisch

richtig erweitert werden kann. Raum sollte auch für weitere

Bilder derselben Art oder Unterarten, Varietäten und Rassen

bleiben, die unweigerlich hinzukommen werden. Die

Sortiermöglichkeiten sind bei einer elektronischen Sammlung

sicher am größten, auch nimmt sie am wenigsten Platz in

Anspruch (vom PC abgesehen). Allerdings ist man damit wenig flexibel,

wenn es etwa darum geht, die Bilder einem größeren Kreis

oder gar unter freiem Himmel zu zeigen.

|

Beachtung verdient auch die Frage nach dem Sortierkriterium:

Deutsche Namen taugen nur bedingt, da viele Namen mehrfach

vergeben sind (Löwenzahn, Butterblume) oder nur regionale

Gültigkeit haben (Pissenlit). Nicht jeder mag aber ein rein

wissenschaftliches Alphabet anlegen, in dem er vielleicht lange

nach einem Gewächs suchen muß, dessen Name ihm dann

doch nicht so geläufig ist (Wer war gleich Mesembryanthemum

acinaciforme? Wie heißt nochmal der Heidegünsel auf

schlau?). Soll es ein Generalalphabet sein oder eine getrennte

Auflistung der einzelnen Familien?

|

|

Mir persönlich erscheinen eine

Vorsortierung in Familien und die Verwendung wissenschaftlicher Namen

(deutsch in Klammern dahinter, das hat man notfalls schnell

überflogen oder auf dem Bildschirm mit der „suche“-Funktion

aufgefunden) zweckmäßig.

|

Familie:

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamium amplexicaule

(Stengelumfassende Taubnessel)

Lamium maculatum (Gefleckte

T.)

Lamium purpureum (Purpurfarbene T.), dto: weiße

Form

Rosmarinus off. (Rosmarin)

Salvia glutinosa

(Kleb-Salbei)

Salvia officinalis (Echter Salbei)

Familie:

Menyanthaceae (Fieberkleegewächse)

Menyanthes

trifoliata (Fieberklee)

Familie: Orchidaceae

(Knabenkrautgewächse, Orchideen)

Orchis pallens

(Blasses Knabenkraut)

Vanilla planifolia (Echte Vanille,

Bourbon-Vanille)

|

|

Tip:

Von Blättern und sogar größeren Pflanzenteilen

läßt sich leicht ein schnelles Bild auf dem Scanner

machen

|

Das

klassische Herbarium

Eine Sammlung von

gepreßten Pflanzen kann als ästhetischer Genuß oder

auch als langweilier Stapel trockener Pflanzenleichen - und das

völlig unabhängig davon, ob sie von wissenschaftlichem Wert

ist.

Die Auswahl

Die Auswahl

Man

sollte prinzipiell nichts pflücken, was am jeweiligen

Standort selten oder gar einzig ist. Der fachkundige Sammler kann

leichter einschätzen, was selten ist und was nicht - aber auch

er wird nie die letzten Exemplare einer Population entfernen.

Ansonsten ist alles herbarwürdig, was sich pressen oder

konservieren läßt, sofern es thematisch in die Sammlung

paßt. Angesichts von alleine in Deutschland ca. 3000 Arten

liegt es nahe, sich auf einen Bereich zu spezialisieren. Dies kann

eine Familie oder Ordnung sein, ein bestimmtes geographisches Gebiet,

ein Thema wie Wasser- und Sumpfpflanzen. Man kann auch Blätter

von Gehölzen herbarisieren oder sich andere, exotische Kriterien

ausdenken.

Gepflückt werden in der Regel zusammenhängende

Pflanzenteile, die alle wichtigen Merkmale der Pflanze zeigen.

Idealerweise ist dies ein vollständiges Exemplar mit Blüte,

Früchten und Wurzel. Fast nie können Blüte und Frucht

gleichzeitig geerntet werden, die Wurzel ist entweder zu fest im

Boden oder zu dick oder schmutzig, und spätestens bei großen

Laubbäumen müssen Konzessionen gemacht werden. Manche

Sammler knicken größere Pflanzen mehrfach, um sie auf

Herbarformat zu bekommen, andere wählen geeignete Abschnitte.

Das Pressen

Das Pressen

Die

Pflanzenpresse ist das wichtigste Handwerkszeug.

Die

Pflanze wird in möglichst natürlicher Lage zwischen

Zeitungspapier (oder andere, saugfähige Bögen) gelegt und

zwischen den Pappdeckeln der Presse für ein paar Wochen unter

Druck gepreßt. Vor dem Einlegen müssen unbedingt die

Pflanze genau bestimmt und Fundort, Datum und Name auf dem Papier

notiert werden. Die Bestimmung von gepreßten Pflanzen ist

ungleich schwieriger.

Die Presse kann leicht selber gebaut werden.

Für den Druck sorgen wahlweise Packriemen (wie sie für

outdoor-Zwecke angeboten werden) oder Schrauben mit Flügelmuttern

in vier dafür an den Ecken gebohrten Löchern.

Pressen

in Büchern ist nur ein Notbehelf, denn entweder öffnet man

das Buch arglos vorzeitig oder öffnet es erst nach 20 Jahren

wieder oder würde es gerne öffnen, obwohl es noch für

zwei Wochen mit Grünzeug belegt ist. Und hinterher hat es grüne

Flecken.

Das schöne Herbarium

Das schöne Herbarium

Hier werden vor allem bunt

blühende Gewächse Eingang finden, die sich ansehnlich

arrangieren lassen. Die Sammluing schreit nicht nach Vollständigkeit

und kann daher auf ähnliche, aber geschützte bzw. seltene

Exemplare ebensogut verzichten wie auf Gewächse, die zum Pressen

einfach zu dick, hart, spröde oder einfach unattraktiv

erscheinen. Auch Wurzeln können gut fehlen, und auf die Form der

abgefallenen Kelchblätter kommt es nicht an.

Auf eine

saubere Beschriftung (Name, nach Möglichkeit auch der

wissenschaftliche; Fundort und -datum gehören dazu) sollte man

auch hier nicht verzichten.

Für die Ablage

kommen viele Varianten in Frage, die die Sammlung präsentabel

und transportabel gestalten:

- Grundlage wird immer weißes

Papier sein. Farbige oder gar gemusterte Bögen stören den

Gesamteindruck und konkurrieren mit den Farben der Pflanzen.

-

Aufkleben mit gummierten Papierstreifen (selbstklebende Streifen

altern!) auf weißes Papier. Sehr schonende Methode, aber nicht

gerade robust.

- Aufkleben mit Klebestift. Erfordert einiges

Geschick, um die Pflanze nicht zu zerstören. Hält sehr gut

und kann faszinierend aussehen, allerdings gehen die Details der

Unterseite unweigerlich verloren.

- Die Herbarbögen können

in einer Mappe liegen oder auch einzeln in Klarsichthüllen

(Prospekthüllen). Letzteres bringt allerdings einen erheblichen

Berg Plastikmüll mit sich. Außerdem müssen die

Pflanzen vorher restlos trocken sein, damit nichts schimmelt.

-

Von der (wegen der Unzerstörbarkeit leider häufig

praktizierten) Methode, die Pflanze mit Buchfolie aufzukleben, muß

gewarnt werden. Abgesehen davon, daß die Pflanze bis zur

Unkenntlichkeit verpappt wird und die Sammlung zu 50% aus

Plastikfolie und Klebstoff besteht, verschimmelt sie nahezu immer

innerhalb kurzer Zeit.

- Statt weißer Bögen

kann auch ein weißes Heft oder Buch verwendet werden,

allerdings läßt sich die Reihenfolge der Sammlung hier nie

mehr verändern.

- Niemals aus Sparsamkeit Pflanzen auf

Vorder- und Rückseite der Heftseiten kleben - sie verhaken sich

beim Umblättern oder scheuern gegeneinander und gehen schnell

kaputt.

Die wissenschaftliche Sammlung

Die wissenschaftliche Sammlung

Hier finden sich aus

Gründen systematischer Vollständigkeit auch Gewächse,

die nicht so spektakulär aussehen, obwohl sie es für den

Botaniker durchaus sein können. Die Erkennbarkeit typischer

Merkmale (Fruchtform? Unterschied von Grund- und Hochblättern?

Behaarung?) ist hier von großer Bedeutung. Soweit möglich,

sollten alle wichtige Teile vorhanden sein - von der Wurzel bis zum

Sproßende. Auf eine exakte Beschriftung kommt es hier in

besonderem Maße an:

- Wissenschaftlicher Name

(sinnvollerweise ergänzt durch den deutschen Namen und die

Familie)

- Fundort

- Funddatum

- Hinweise auf evtl.

verlorengegangene Details (Blütenfarbe, abgefallene

Kelchblätter)

- Name des Finders (sofern nicht in der ganzen

Sammlung einheitlich)

Die beste Ablageform ist der gefaltete

Papierbogen (mindestens A3 gefaltet), in dem die Pflanze locker

liegt. Alle Details können jederzeit untersucht werden. Das

Problem alternder Klebstoffe besteht nicht. Solche Sammlungen

überstehen Jahrhunderte. Von Nachteil ist, daß die Bögen

praktisch nicht anders als waagerecht und vorsichtig transportiert

werden können.

Eine behutsame Fixierung mit gummierten

Papierstreifen (Tesafilm altert klebrig und dunkel und zieht ins

Papier ein!) über weniger wichtigen Stengelteilen ist möglich;

so eine Sammlung kann auch auf einzelnen (ungefalteten) Bögen -

z.B. in einer Mappe - aufbewahrt werden.

zurück zur Startseite

zurück zur Startseite

![]() Die platonische Sammlung

Die platonische Sammlung